国家自然科学基金(国自然)的年度申请与评审工作,始终是国内科研生态的风向标。

4月29日,2025年的初审结果甫一公布,便引发广泛讨论:申请总量突破43万项,较去年增长近5万,增幅达12.9%,创下历史新高;而不予受理项目仅997项,为近年来最低。

国自然申请量的持续攀升,既源于科研队伍规模的扩张,也与“破五唯”背景下基金项目作为学术评价核心指标的地位强化密切相关。

以2023年为例,面上项目资助率已跌至16%左右,2025年或进一步下探至15%以下。这意味着,即便是高质量的申请,也可能因“分母效应”被淹没于洪流之中。

现今,2025年国自然初审已经结束,接下来就是函审专家评审。

函评机制:专业性与负荷压力的博弈

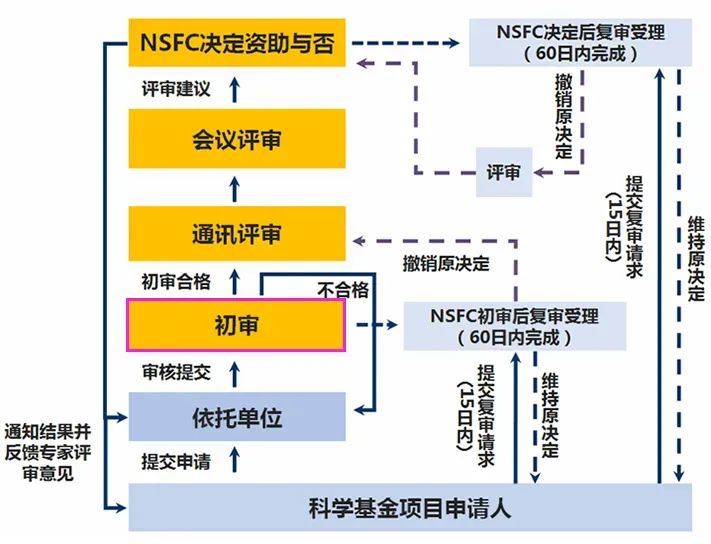

此前,国自然基金委江虎军等(国自然基金委医学部处长)在中国科学基金期刊发表《国家自然科学基金项目函评专家指派现状及其分析》(《中国科学基金》2023年37卷第5期)文章,揭秘了函审全过程。

文中直指评审现状:

专家匹配度困境:约 63%-66% 函评专家自认为是 “小同行”(熟悉项目研究内容),但超 1/3 专家属于 “部分熟悉” 或 “不熟悉” 领域,“半盲评” 状态导致评审意见权威性分化,小同行可能因学术分歧严苛否决,大同行可能因专业隔阂低估技术细节价值。

评审负荷侵蚀质量:近半数专家单份申请书评审时间不足 2 小时,部分专家 1 个月内需完成 20 项以上评审任务,时间压力下评审者倾向依赖显性指标快速判断,研究逻辑推敲流于表面,极少数超负荷专家可能诱发 “模板化评审意见”,削弱评议针对性。

专家队伍代际失衡:45 岁以上评审专家占比从 2014 年的 66% 升至 2021 年的 70% 以上,35 岁以下专家不足 3%,“老龄化” 趋势体现对资深学者倚重,但中老年专家可能对颠覆性创新持审慎态度,青年学者前沿视角与冒险精神难以充分表达。

函评流程变革:在防干预与公平性间寻找平衡

今年函评的最大亮点是 "动态包" 与 "零散包" 的广泛应用。

动态包打破传统固定组合模式,让同一项目在不同专家组中面对不同竞争对手,这种随机性设计不仅大幅提高 "打招呼" 的操作难度,更通过多维度视角确保评价客观性。而 "零散包" 将部分项目单独分配给专家评审,可能预示着基金委正尝试扩大评审专家库规模,吸纳更多年轻学者参与决策。

这种流程优化背后,是基金委对评审公平性的深刻反思。当 AI 分配因关键词相似度导致 "神仙打架" 现象时,动态调整机制给予专家更大裁量空间。

例如医学科学部(H 口)某组要求将 A+B 比例控制在 20%-25%,意味着 10 份申请中仅有 2-3 个上会名额,这种 "优中选优" 的压力倒逼评审专家必须建立更精细的评价标准。

青年重逻辑创新,面上重成果

有专家表示,随着申请书撰写水平提升,评审中更关注申请人代表作质量,文章水平低则获资助难度大;但也有专家认为,青年基金评审不应过度依赖论文,而应注重项目科学性与创新性,避免因青年学者平台资源限制埋没其新颖思路。

对此,申请人需注意:若申请青年基金,可淡化成果依赖,聚焦项目创新性与逻辑严密性,以清晰立论、严谨设计展现潜力;若申请面上等项目,需夯实代表作质量,凸显其与项目的延续性及系统性研究基础,同时无论何种类型,均应突出项目核心科学问题与突破点,避免形式化内卷,以实质创新提升竞争力。

2025年国自然申请量激增而资助总额增长有限,预计资助率将进一步下降。在此背景下,唯有深耕学术价值、精准匹配评审要求,方能在激烈竞争中脱颖而出。对于科研工作者而言,国自然不仅是资源争夺战,更是学术严谨性与创新力的试金石。